とびひ

<目次>

- 1.とびひ(伝染性膿痂疹)とは何か?

- 2.とびひの原因と感染経路

- 3.とびひの症状と経過

- 4.とびひの好発部位

- 5.とびひの診断と治療法

- 6.とびひになってしまったら…

- 7.とびひの予防ポイント

- 8.とびひ罹患後の登校・出勤の目安

- 9.とびひについて、よくある質問(Q&A)

とびひ(伝染性膿痂疹)

とびひは子供から大人まで誰にでも感染しやすい皮膚の感染症です。多くの方が一度は耳にしたことがあるこの疾患は、見た目の症状だけでなく、その感染経路や予防方法についても理解しておくことが大切です。

1. とびひ(伝染性膿痂疹)とは何か?

とびひは、皮膚に感染した細菌(主に黄色ブドウ球菌や化膿性連鎖球菌)が原因となり発症する感染症です。皮膚の表面に水疱や膿を伴う湿疹ができ、それが破れると黄色い膿やかさぶたが形成され、次第に広がっていきます。この疾患は非常に感染力が強く、子どもだけでなく大人にも感染しやすいため、早めの対応と適切な治療が必要です。

2. とびひの原因と感染経路

●とびひの原因

とびひの主な原因は、皮膚にある傷や湿疹に菌が入り込み、その繁殖によって引き起こされます。特に、皮膚が傷ついた状態や湿疹・アトピー性皮膚炎の患部に菌が感染しやすくなります。

●とびひの感染経路

感染経路はさまざまですが、主に以下のような方法で広がります。

直接接触:

感染している人の皮膚や傷に触れること。

物品を介した感染:

タオル、衣類、枕、寝具、遊び道具などを共有することで菌が拡散します。

環境からの感染:

プールや保育園の遊び場など、多くの人が接触する場所。

特に、菌は湿気や汚れに強いため、清潔を保つことが感染防止の重要なポイントです。

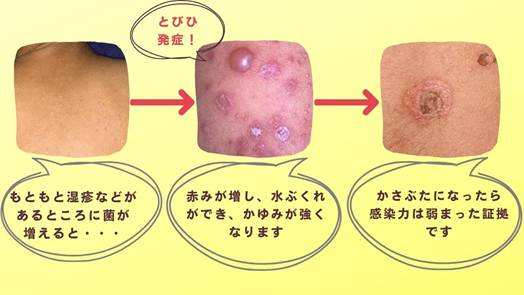

3. とびひの症状と経過

●とびひの症状

最初は、赤い発疹やかゆみを伴う湿疹ができます。

数日経過すると、水疱(みずたまりのような水ぶくれ)ができ、そこから膿や液がにじみ出します。

水疱が破れると、黄色い膿とともにかさぶたが形成され、次第に広範囲に拡がっていきます。

かゆみが強く、掻き続けることで症状が悪化しやすいです。

●とびひの治療経過

適切な治療を行えば、一般的に数日~1週間程度で改善します。

しかし、放置した場合は感染が広がり、ターンオーバーが乱れて長引くこともあります。

子どもでは特に、かゆみや不快感により夜も眠れなくなることがあります。

4. とびひの好発部位

とびひは、次のような部位に多く見られます。

| 部位 | 特徴・理由 |

| 顔 | 皮膚の薄さと、かゆみを伴う湿疹ができやすい |

| 手や指 | 触れる機会が多く、傷や湿疹ができやすいため |

| 足やすね | アトピーや傷口のある場所から感染しやすい |

| 肘の内側や膝の裏 | 皮膚が柔らかく、湿疹や傷ができやすい場所 |

子どもは顔や手の露出しやすい部分にできやすく、大人も身体のあちこちに発症することがあります。

5. とびひの診断と治療法

●とびひの診断

医師は、皮膚の見た目や症状に基づいて診断します。必要に応じて、菌の培養や抗菌薬の適用範囲を調べるための検査を行うこともあります。また、ご自宅での正しいケアや感染予防についても、分かりやすく説明を行っております。必要時は、学校や保育園への診断書の発行も対応いたします。お気軽にご相談ください。

とびひは適切な治療により確実に治る病気です。気になる症状がございましたら、早めに医療機関へご相談ください。早期治療が、患者様の早期回復と周囲への感染拡大防止に繋がります。

●とびひの治療

当院では、早期診断と適切な早期治療を心がけています。患者様の症状に合わせて、外用薬と内服薬を組み合わせて治療を行います。

抗菌薬の塗り薬:

乾燥やかゆみを抑えつつ、菌の増殖を抑制します。

内服抗菌薬:

重症例や広範囲に拡がっている場合には抗生物質の内服を行います。

患部の清潔保持:

こまめに洗浄し、掻き傷を避けることが大切です。

掻きむしりの防止:

弊害や悪化を防ぐため、爪を短く整えたり、患部をカバーしたりします。

6. とびひになってしまったら…

感染を広げず、早期に回復させるために次のポイントを押さえましょう。

皮膚科への受診:

早めに医師の診察を受け、適切な治療を開始しましょう。

患部の清潔保持:

石鹸で洗い、こまめに拭き取り乾燥させること。

感染拡大の予防:

タオルや枕カバーの共有を避け、家庭内でも感染患部に触れないよう注意。

爪の管理:

短く切り、掻き壊さないよう努める。

装飾品や衣服の洗濯:

感染した衣類やタオルは高温で洗濯し、清潔を保つ。

7. とびひの予防ポイント

感染を防ぐためのポイントは以下の通りです。

手洗いや消毒を徹底する:

外出後や遊び終わった後はしっかりと手洗いをしましょう。

傷や湿疹には適切なケア:

早めに皮膚科を受診し、しっかりと治療・予防策をとる。

皮膚を常に清潔に保つ:

お風呂やシャワーで清潔にし、肌を乾燥させないように注意します。

共有物品の使用を避ける:

タオルや衣服、寝具は個人専用にし、こまめに洗濯します。

湿気を避ける:

衣服や寝具は通気性の良いものを選び、湿気の多い場所を避ける。

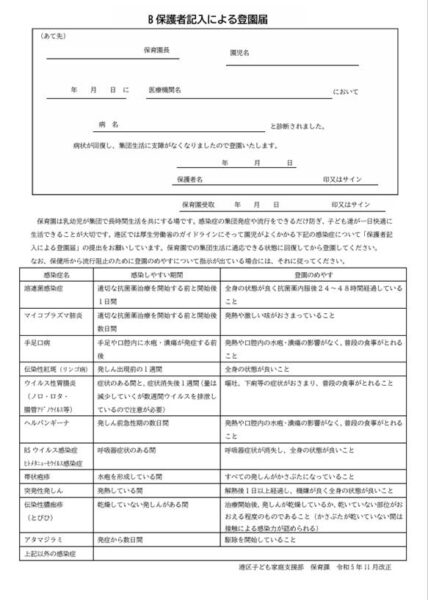

8.とびひ罹患後の登校・出勤の目安

とびひは基本的に菌が感染源となるため、適切な医療処置と自宅でのケアを行った後に学校や職場に復帰できます。

治療開始後は、少なくとも症状が改善し、医師の許可が出るまで登校や出勤は控えましょう。

完全に菌の感染がなくなるまでは、人に感染させる可能性があるため、学校や職場への登校・出勤は避けてください。

一般的な目安としては、抗菌薬による治療を開始してから48時間以上経過し、かさぶたや膿が見られなくなることを確認してからです。

ただし、症状や感染の度合いによって異なるため、必ず医師の診断と指示に従ってください。

東京都港区の認可保育園では、医師が軽快したと判断した後、以下の書類を保護者の方が記載して提出することになっています。書類を配布している保育園もございますので、一度ご確認くださいませ。

↓こちらからダウンロードも可能です。

9.とびひについて、よくある質問(Q&A)

Q1.とびひは何日くらいで治りますか?

一般的には、適切な治療をすると1週間以内に改善します。ただし、症状や範囲により個人差があります。

Q2.子どもがとびひにかかった場合、登校や園にいつから行っていいですか?

医師の許可がおりるまで登校や登園は控え、完治するまでしっかり休ませましょう。

Q3.とびひはどうやって感染しますか?

直接的な皮膚の接触や、タオル・衣類などの共用を通じて感染します。

Q4.とびひの治療費はどのくらいかかりますか?

薬や治療内容によりますが、保険が適用されるケースが多く、一定の自己負担で済みます。

Q5.昔に比べてとびひは増えていますか?

感染拡大の原因には、感染症への意識の低下や生活環境の変化などが関係しています。

Q6.とびひの予防に効果的な方法はありますか?

手洗いや日々の清潔習慣、傷口の早めのケア、タオルや衣料の共有を避けることです。

Q7.とびひと似た皮膚疾患との違いは何ですか?

水疱やかさぶたの有無、かゆみの程度、発疹の広がり方などで区別しますが、不安な場合は医師に相談してください。

とびひは適切な治療と予防策を守ることで、感染拡大を防ぎ、早期に回復することが可能です。皮膚に異常を感じたら、無理せず早めに専門医に相談し、適切なケアを行うことが健康な皮膚を保つ秘訣です。みなさまが安心して日常を過ごせるよう、ご自身の健康管理に努めてください。

東京都港区白金あおば皮フ科クリニックのご予約はこちらから

医療法人社団みなとあおば

理事長 菊地さやか

- 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

- 医学博士