アトピー性皮膚炎

<目次>

- 1.アトピー性皮膚炎の発症について

- 2.アトピーのこんな症状でお困りではありませんか?

- 3.アトピーの原因:なぜ起こるの?

- 4.アトピー性皮膚炎の診断

- 5.アトピー性皮膚炎の治療の選択肢

- 6.アトピー性皮膚炎の合併症とその治療

- 7.毎日できる!アトピーケアの秘訣

- 8.アトピーで悩まない毎日を!

1.日本人の小児の10~15%、大人の2~10%がアトピー性皮膚炎を発症していると言われています

乳幼児から大人まで幅広い年齢層に発症する皮膚疾患であるアトピー性皮膚炎は慢性的にかゆみや炎症が続くことが特徴です。治りにくいイメージももたれがちですが、必ず良い状態にできる疾患です。

白金あおば皮フ科クリニックでは、お一人お一人の症状や状態に向き合い、治療をさせていただきます。

2.アトピー性皮膚炎のこんな症状でお困りではありませんか?

• かゆみを伴う湿疹が繰り返し現れる

• 慢性的に症状が続く、または良くなったり悪くなったりを繰り返している

・子どもの頃から症状があり、成長とともに少しずつ良くはなっているが、繰り返す

• 症状が手や肘などの特定の部位に左右対称に出ている

• 年齢によって症状が出やすい場所が異なる(乳幼児では顔や体幹、成人では首やひじ・ひざの内側など)

• 症状が長引き、かいたり、こすったりすることで皮膚が厚くなってガサガサしたり(苔癬化)、色素沈着してしまっている

• かゆみがもとで睡眠の質や集中力が落ちている

• 見た目を気にしてしまったりなど、生活に支障が出ることがある

これらがアトピー性皮膚炎の特徴です。

3.アトピーの原因:なぜ起こるの?

アトピー性皮膚炎の発症には、遺伝的要因と環境要因の両方が関係していると言われています。

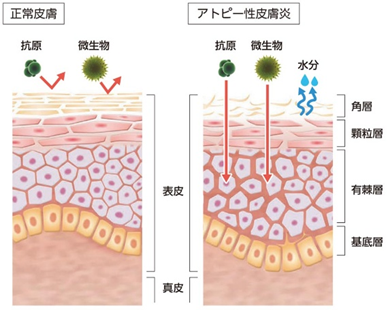

〇皮膚のバリア機能の低下

皮膚の一番外側は角層と呼ばれ、皮脂膜やセラミド、天然保湿因子などの働きによって外からの刺激から肌を守ったり、肌のうるおいを保つ役割があります。アトピー性皮膚炎の患者さんは、もともとこのセラミドや天然保湿因子を作る力が弱い場合があります。その結果、皮膚のバリア機能が弱まることで、外部からの刺激(ダニ、ホコリ、花粉、化学物質など)が入りやすくなり、炎症が起こりやすくなります。また、肌のうるおいを保つ力が弱いので、肌が乾燥しやすく、そのためかゆみが起こり、かくことでさらに皮膚が傷つき、症状が悪化するという悪循環にも陥ってしまいます。

この図のように、正常な皮膚は角層、バリア機能がしっかりしており、外的からの刺激を受けづらいのに対し、アトピー性皮膚炎の方のお肌では刺激を受けやすい状態となっています。

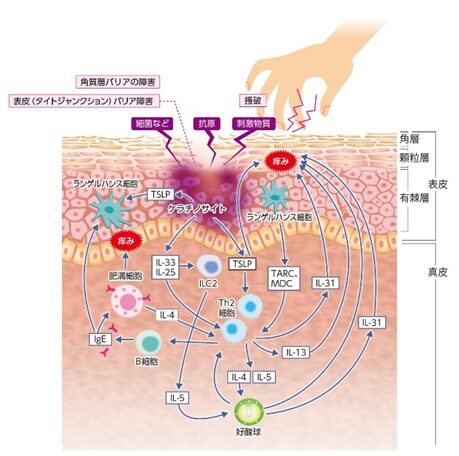

〇免疫の過剰反応

アトピー性皮膚炎の患者さんは、過剰な免疫反応により、アレルギー反応が起こりやすい状態となっています。ダニやハウスダスト、花粉、食物アレルギーが関係しているケースもあります。当院では、アレルギー症状を起こしやすい、主要な48種類、あるいは39種類のアレルゲンを一度の採血で検査することが可能です(保険適応です)。

〇環境要因

気温や湿度、ストレス、不規則な生活習慣なども症状を悪化させる要因となります。また、洗剤やシャンプー、衣類の素材など、日常的に触れるものが原因となっていることもあります。

〇遺伝的要因

家族歴があることに加え、皮膚バリア機能やアレルギー反応に関わる遺伝子の遺伝によって発症リスクが高まることが報告されていますが、遺伝的要因があれば必ず発症するということではありません。

4.アトピー性皮膚炎の診断

アトピー性皮膚炎は、湿疹の特徴的な分布から、見た目で比較的容易に診断することが可能です。また、家族歴、他のアレルギー疾患の有無を確認したり、採血でアレルギーの指標となる、総IgE値や、TARCといった項目を確認することもあります。また、それぞれの湿疹の程度がどの程度なのか、全身に占める湿疹の面積の割合、採血結果などから重症度を判断することで、最適な治療のご提案が可能になります。

5.アトピー性皮膚炎の治療の選択肢

1)外用療法

現在、アトピー性皮膚炎の治療に適応となっている主な外用薬には、以下のようなものがあります。

• ステロイド外用薬:

炎症を抑える効果が強く、第一選択の外用薬です。症状の程度に応じて強さの異なるものを使い分けます。

• タクロリムス(プロトピック軟膏Ⓡ):

免疫抑制作用を持ち、特に顔や首に使用されます。皮膚バリア機能を改善する作用もあります。

• デルゴシチニブ(コレクチム軟膏Ⓡ):

JAK阻害薬の一種で、かゆみや炎症を抑えます。JAKとはヤヌスキナーゼという免疫細胞のシグナル伝達に関わる酵素のことで、ヤヌスキナーゼが活性化すると免疫反応が過剰に起こり炎症などが悪化してしまいます。この酵素の伝達を抑えることで免疫の異常を抑え、炎症を抑える効果があります。ステロイドやその他のお薬が合わない場合や、症状が軽いときなどに使用します。

• ジファミラスト(モイゼルト軟膏Ⓡ):

PDE4阻害薬で、炎症を抑える作用があります。PDE4(ピーディーイーフォー)とは細胞内に存在する炎症を引き起こす物質の産生にかかわる酵素です。この酵素の働きを阻害することで炎症を抑えるのがPDE4阻害薬です。

• タピナロフ(ブイタマークリームⓇ):

2024年に発売されたAhR調整薬で、新しい作用機序のお薬です。炎症抑制、皮膚バリア機能を改善する作用があります。 クリーム基材なので、軟膏のベタベタが苦手な方におすすめです。

※ステロイド外用薬の使用について

ステロイドは避けたい、怖い、という患者さまは一定数いらっしゃると思います。薬は効果を持つ一方で、副作用もあるのが一般的です。同様に、ステロイドにもニキビができやすくなる、血管が広がって赤みが目立つ、などの副作用があり、ランクの高いステロイドを、漫然と長期間使用することによって副作用が起こりやすくなります。適切に使用すればステロイドはとても有用な薬です。外用薬は塗り方、塗る量なども大切ですので、当院では、適切な使用方法のご指導、症状に応じたお薬の処方をさせていただいております。

※プロアクティブ療法とは

症状が落ち着いている時期も、定期的にステロイド外用薬や、上述の非ステロイドの外用薬(タクロリムス、JAK阻害薬、PDE4阻害薬、AhR調整薬)を使用することで再燃を防ぎ、生活に支障のない状態を維持していく治療法です。

皮膚症状が長引くと、皮膚の表面は治ったように見えても、皮膚の内部はまだ炎症が残っていて再度症状が悪化してしまいやすい状態が続いています。症状がほとんどないお肌に薬を塗ることには抵抗があるかもしれませんが、プロアクティブ療法によって症状の長期化や重症化を防ぐ効果があります。

2)抗炎症内服薬

• シクロスポリン(ネオーラルⓇ):

免疫が過剰に反応してしまうのを抑える薬です。16歳以上で、外用薬の使用であまり効果がみられない重症の方に、一時的に処方する場合があります。

• 経口JAK阻害薬 [バリシチニブ(オルミエントⓇ)、ウパダシチニブ(リンヴォックⓇ)、アブロシチニブ(サイバインコⓇ)]:

外用薬やシクロスポリン内服でも効果がみられない重症の方に使用します。使用する際には、採血やレントゲン検査が必要になります。

• 経口ステロイド薬:

副作用から長期内服は推奨されませんが、急に悪化した際などに一時的に使用する場合があります。

3)生物学的製剤

特定の分子(サイトカイン)を標的とした治療です。サイトカインとは、細胞同士の情報伝達をする役割のたんぱく質で、免疫や細胞の増殖などに関わっています。

• デュピルマブ(デュピクセントⓇ):アレルギー反応や炎症を引き起こすサイトカイン(IL-4/IL-13)を阻害する薬で、注射製剤です。かゆみ、赤み、湿疹を抑えることで皮膚のバリア機能を回復させる効果があります。年齢や症状等に応じて2週または4週に1度の治療が必要です。ご自宅での自己注射も可能な注射薬ですが、ご自分で打つのが心配な方、またお子様の場合には院内で打つことも可能です。

• ネモリズマブ(ミチーガⓇ):サイトカイン(IL-31)を阻害する働きで、かゆみを抑える作用があります。

• トラロキヌマブ(アドトラーザⓇ):ミチーガと同様、IL-31を阻害する働きがあります。

• レブリキズマブ(イブグリースⓇ): ミチーガと同様、IL-31を阻害する働きがあります。

以上のような全身療法はとても高額なものが多いですが、患者さんの負担軽減を目的としたさまざまな医療費の助成制度があります。基本治療を行っていてもなかなかよくならない場合には、ご検討頂く価値がある治療方法と考えます。ご興味のある方は、適切な治療を一緒にご検討させて頂ければと思いますので、どうぞご相談ください。

4)その他の内服薬

• 抗ヒスタミン薬:ヒスタミンに依存したかゆみ(花粉症やダニアレルギーやじんましんなど)を抑える目的で抗ヒスタミン薬を使用します。炎症を抑える外用薬と保湿剤を塗布する治療の補助として、かゆみを引き起こす体内物質の働きを抑える抗ヒスタミン薬の内服薬を処方します。

• 漢方薬:漢方薬は患者さまの症状に応じて処方することがあります。

5)紫外線療法

308nmの紫外線(エキシマライト)を皮膚に照射し、過剰な免疫反応を抑えることで炎症やかゆみをおさえることを目的とした治療法です。外用薬で十分な効果が得られない場合や、手足などなかなか外用薬だけでは難治な部位に効果的です。

照射する時間は数秒から十数秒でごく短時間です。一度の治療で効果を感じられる患者さまもいらっしゃいますが、定期的に行っていただくことでより効果を得られる治療法です。長期間継続すると日焼けの症状が出ることがありますが、副作用はほとんどなく、安全に行える治療方法です。

6.合併症とその治療

アトピー性皮膚炎の患者さんは、以下のようなアレルギー疾患を併せてもっていることがあります。

• 食物アレルギー

• 喘息

• アレルギー性鼻炎

• アレルギー性結膜炎

当院では、アトピー性皮膚炎と関連する合併症についても併せて診察可能です。

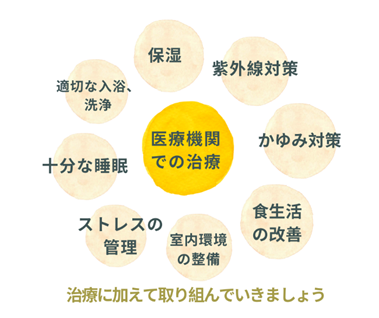

7.毎日できる!アトピーケアの秘訣

〇基本のスキンケア

• 入浴・洗浄:

お湯の温度は熱くなりすぎないようにしましょう(38度~40度が理想です)。42℃以上になると皮膚の保湿成分が溶け出してしまい、乾燥につながってしまいます。また、泡で優しく洗い、清潔な状態にすることでお肌へのダメージを減らします。せっけんのすすぎ残しなどもないようにしましょう。

• 保湿:

アトピー性皮膚炎では、皮膚のバリア機能とお肌自体が持つ天然保湿因子が低下し、乾燥肌であることが多いので、適切な保湿が欠かせません。

薬の使用によって症状が改善すると、保湿をしなくなってしまうケースも見受けられますが、良い状態を維持するためには適切な保湿を継続していくことがとても大切です。季節に応じて、秋冬はしっかりとクリームタイプで、また春夏は軽めのローションタイプで、などと使い分けると良いでしょう。

• 紫外線対策:

紫外線がアトピー性皮膚炎の症状を悪化させてしまう場合もあります。紫外線は季節問わずありますので、1年を通して日焼け止めを使用するなど、日焼け対策を行いましょう。ただし、症状が強い場合は日焼け止めを塗ることで悪化することもありますので、その際は帽子や日傘などを活用すると良いでしょう。

〇生活習慣の見直し

• 室内環境の整備:アレルゲンとなりやすいダニやホコリ、ペットの毛などを減らすために、こまめに掃除をし、寝具は週1回以上洗濯しましょう。

• 衣類の選び方:綿素材など、肌に優しい素材の衣類を選ぶようにしましょう。

• ストレス管理:ストレスが症状悪化の要因となることがわかっています。ストレスをうまくコントロールすることもアトピー性皮膚炎の治療につながります。

• 十分な睡眠:睡眠不足は肌の回復を妨げます。規則正しい生活を心がけましょう。

〇かゆみ対策

• かかない工夫:爪を短く切る、手袋をする、冷やしてかゆみを和らげるといった工夫を。

• 夜間の対策:適度に室温や湿度を調整し、かゆみが起こりにくい環境づくりも大切です。

〇食生活の改善

• バランスの良い食事:ビタミンやミネラルを含む食材(野菜、魚、ナッツ類など)を意識的に摂取しましょう。とくに亜鉛は皮膚の再生や免疫機能の維持に重要な役割を果たしており、不足すると皮膚のバリア機能が低下し、炎症が悪化する可能性がありますので、積極的に摂るようにしましょう。

• 食物アレルギーの確認:食物アレルギーのために皮膚症状が出ている場合もあります。食物との関連が疑われる方には、採血でのアレルギー検査を行って、原因となる食物を特定し、摂取方法をご相談していきます。

8.まとめ:アトピーで悩まない毎日を

アトピー性皮膚炎は適切な治療とスキンケアを続けることで、症状をコントロールしながら肌を健やかな状態に保つことができ、生活の質も向上させることができます。症状が気になる場合は、早めに医師に相談し、自分に合った治療を見つけることが大切です。

白金あおば皮フ科クリニックでは、患者さま一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた治療をご提案いたします。どうぞお気軽にご質問やご相談ください。

東京都港区白金あおば皮フ科クリニックのご予約はこちらから

監修者

医療法人社団みなとあおば

理事長 菊地さやか

医療法人社団みなとあおば

理事長 菊地さやか

- 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

- 医学博士